Wer Projekte per git auf dem aktuellen Stand halten will, aber sonst nicht viel mit git macht, braucht immer mal wieder dieselben Befehle, um die notwendigen Aktualisierungen durchzuführen. Da sind dann immer wieder diese Leute, die dann ein paar Befehle rüber werfen, aber nicht wirklich zwei klärende Worte zum Zusammenhang hinzufügen. Das Problem ist zwar damit vielleicht aus der Welt, aber es ist nichts damit gewonnen. Konfuzius rotierte im Grabe!

Gib einem Mensch einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag. Lehre einen Menschen zu fischen und du ernährst ihn für sein Leben.

Konfuzius

Wenn die Mehrzahl der EmpfehlerInnen nach dieser Maxime handeln würden, wäre das Frustrationspotential auf Myriaden von Webseiten und Foren nicht so hoch. Das musste ich mal los werden.

Ich gehe am praktischen Beispiel des Fediverse Servers Friendica vor. Den geübten Umgang mit z.B. Linux und der Konsole bzw der Shell Bash setze ich voraus. Ebenso ein installiertes git .

Git und das Repo

Das Software Repository, oft auch nur Repository oder Repo genannt, von Friendica liegt z.B. auf https://github.com/friendica/friendica . Das ist der Speicherort, auf dem die Software liegt und von Entwicklern gepflegt, programmiert und aktualisiert wird. Git ist eine Software, die gleichzeitig verschiedene Versionen von Dateien verwalten kann und für die Softwareentwicklung entwickelt wurde. Kurz gesagt ermöglicht sie es sehr einfach recht komplexe Version- Upgrades oder Downgrades absolut korrekt durchzuführen, so dass als Ergebnis immer eine saubere und lauffähige Version der Software bzw des Quellcodes herauskommt.

Mehr zum Thema git

Schritt 1: Die Software installieren – Das Repo clonen

Ich nehme mal an, du willst Friendica auf deinem Server installieren und hast das Webverzeichnis für deine Domain www.MeineDomain.de eingerichtet, das sich z.B. unter /var/web/MeineDomain/htdocs befindet. Und genau hier willst du Friendica installieren, daher wechselst du in dieses Verzeichnis. Das Verzeichnis muss komplett leer sein, sonst weigert sich git die Dateien hier abzulegen.

Der Befehl der dafür vorgeschlagen wird, ist oft

git clone https://github.com/friendica/friendica

ABER! Dieser würde dir in deinem /var/web/MeineDomain/htdocs/ Verzeichnis ein Unterverzeichnis friendica /var/web/MeineDomain/htdocs/friendica/anlegen und dort alle Dateien und Verzeichnisse ablegen. Und dein Server wäre dann nur unter www.MeineDomain.de/friendica/ erreichbar. Aber du möchtest, dass der Friendica Server unter www.MeineDomain.de erreichbar ist.

Daher musst du dem vorgeschlagenen Befehl noch ein Leerzeichen (Trenner) und einen Punkt (repräsentiert immer das aktuelle Verzeichnis) mitgeben, mit dem du angibst, dass die Dateien im aktuellen Verzeichnis abgelegt werden. Und dann sieht das so aus:

git clone https://github.com/friendica/friendica .

Damit liegt nun die Software, genauer gesagt die stable (früher master) Version, auf deinem Server und du kannst mit der Konfiguration und Einrichtung beginnen. Die Dokumentation dazu findest du unter https://wiki.friendi.ca/ .

Da die Addons für Friendica ein einem extra Repo https://github.com/friendica/friendica-addons liegen, müssen diese natürlich mit den gleichen Schritten eingerichtet und später dann auch aktualisiert werden.

Schritt 2: Aktualisierungen

In so einem Software Repo wird in den meisten Fällen nicht nur eine Software Version gepflegt, sondern meist mehrere. Eigentlich sind immer stable und develop bzw origin/stable und origin/develop verfügbar. Wie oben schon erwähnt hieß stable früher standardmäßig master, aber in modernen Repos gibt es nur noch den Namen stable oder öfter main. Hintergründe Bei Friendica heisst die aktuelle stabile Version stable.

Info: Für Friendica ist ein wenig mehr erforderlich. Die kompletten Befehle führe ich weiter unten auf. Aus Gründen der Verständlichkeit vereinfache ich die Vorgehensweise hier.

Ganz allgemein: Um deine Software zu aktualisieren wechselst du zukünftig in dein Verzeichnis /var/web/MeineDomain/htdocs/ und gibst den Befehl ein

git pull

und dein Friendica wird auf den neusten Stand gebracht. (Addons nicht vergessen)

Schritt 3: Versionen und branches

Nun gibt es wie oben schon geschrieben meist mindestens 2 Versionen. Die stable und die development Version. Die Versionen in git werden branches genannt. Welche branches du hast, kannst du ganz einfach herausfinden mit den Befehlen

Welche Branches liegen (remote) auf dem Software Repo

git branch -r

ergibt z.B. so eine Ausgabe

origin/2022.09-rc

origin/2022.12-rc

origin/2023.03-rc

origin/2023.05-rc

origin/2023.09-rc

origin/2024.03-rc

origin/HEAD -> origin/develop

origin/develop

origin/stable

Welche Branches liegen (lokal) deinem Server

git branch -a

Um zu einem anderen branch bzw Version zu wechseln, gibst du einfach z.B. ein

git checkout develop um auf die Entwicklerversion zu wechseln

git checkout stable um auf die stabile Hauptversion zu wechseln.

Allerdings sollte so ein Wechsel immer gut durchdacht sein, denn oftmals kann das weitere Abhängigkeiten haben, wie zum Beispiel bei Friendica irgendwelche Updates von Datenstrukturen in der Datenbank. Älter Versionen kennen neuere Datenbankstrukturen nicht und das wird dann vermutlich zu Fehlern führen. Prüfe stehts!

Schritt 4: Updates und Versionen – development, stable & RC

Es gibt also die development Version, die immer die neusten Funktionen und Features hat, die aktiv entwickelt werden und daher mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Fehler enthalten, die noch korrigiert (gefixt) werden müssen. Und die stabile stable Version, die zum produktiven Einsatz freigegeben wurde.

Dann gibt es oft noch RC (Release Candiates) Versionen. Zum Beispiel eine 2024.04-RC . Das ist eine aktuelle development Version, zu der keine neuen Features dazu kommen (Feature Freeze) und die zur nächsten stabilen Version werden soll. Diese Version ist mit einer öffentlichen Beta Version vergleichbar, die zur Verfügung gestellt wird, damit sie von vielen getestet und eventuelle Fehler behoben werden können. Wenn dann alle Fehler behoben sind, dann wird diese 2024.04-RC Version in die stable Version überführt.

Das heißt, wenn die Aktualisierung des eigenen Friendica Servers immer auf das branch stable eingestellt ist, dann wird beim nächsten git pull der Server automatisch auf die neuste Version aktualisiert. Wurde zuvor auf z.B. auf das RC 2024.04-RC branch gewechselt, muss natürlich dann aktiv auf das stable branch wieder zurück gewechselt werden. git checkout stable & git pull

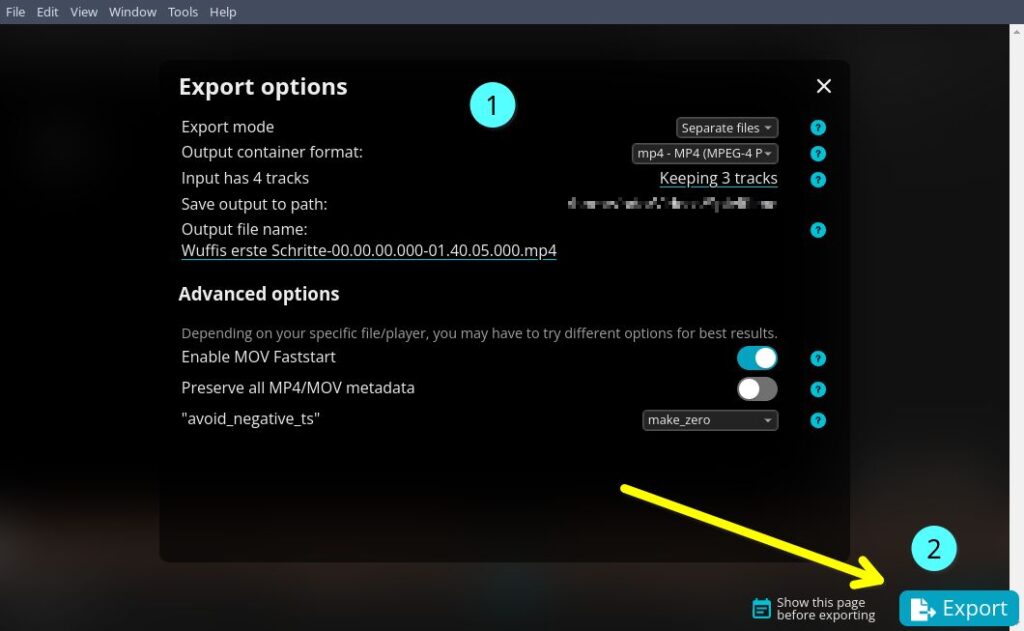

Friendica per Git aktualisieren

Bei Friendica gibt es wie beschrieben noch das addon Verzeichnis und zusätzlich noch den Composer, der Abhängigkeiten von bestimmten Softwarebibliotheken verwaltet und sicherstellt, dass die richtigen Versionen auf deinem Server liegen. Daher müssen bei einer Aktualisierung mindestens folgende Befehle eingegeben werden.

Ausgehend dass du dich in deinem deinem Verzeichnis /var/web/MeineDomain/htdocs befindest:

git pull https://github.com/friendica/friendica.git

bin/composer.phar install --no-dev

cd addon

git pull https://github.com/friendica/friendica-addons.git

weitere nützliche Git Befehle

git fetch – Die Liste der Branches vom Repo holen

git checkout <branch name> – Den Branch wechseln

git stash – Local commits “verwerfen”

git checkout -b <NAME> – Lokal einen neuen Branch <NAME> erstellen

git branch -D <NAME> – Lokalen Branch <NAME> löschen

git push origin --delete <NAME> – Den remote Branch <NAME> löschen

git branch -r – Remote Branches anzeigen lassen

git branch -a – Lokale Branches anzeigen lassen

git remote prune origin – Löscht alle lokalen Branches, die auch nicht mehr auf dem remote Repo sind

git gc --auto – Garbage Collection. führt Aufräumarbeiten durch (komprimiert Revisionen, entfernt lose/unzugängliche Objekte). Mit der Option –auto wird zunächst festgestellt, ob Maßnahmen erforderlich sind, und wenn dies nicht der Fall ist, wird das Programm beendet, ohne etwas zu tun.

Falls es zu Fehlermeldungen und größeren Problemen kommt, dann sind folgende Befehle hilfreich. ABER bitte vorher das Handbuch dazu lesen !!! Nicht einfach per Copy n Paste von hier benutzen! Sonst selber schuld!

git reset --hard

git clean -df -x

Views: 4